Bei der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) handelt es sich um eine chronisch fortschreitende Erkrankung der Makula, dem Zentrum der Netzhaut. Da dieser Bereich für scharfes und detailliertes Sehen verantwortlich ist, spielt er eine entscheidende Rolle für alltägliche Aufgaben wie Lesen, Autofahren oder das Erkennen von Gesichtern.

Mit den Jahren kann es jedoch zu einem allmählichen Funktionsverlust dieser empfindlichen Sinneszellen kommen. Anfänglich verläuft dieser Prozess oft unbemerkt, äußert sich aber später in Schwierigkeiten beim Lesen, Autofahren oder dem Erkennen von Gesichtern. Im fortgeschrittenen Stadium kann dies zu einer massiven Einschränkung der zentralen Sehkraft führen. Angesichts dessen stellt die AMD eine der häufigsten Ursachen für schwere Sehbehinderungen im Alter dar und erfordert besondere Aufmerksamkeit in der augenärztlichen Vorsorge.

Das Wichtigste in Kürze

- Definition: Die AMD ist eine chronische Erkrankung der Netzhautmitte (Makula), die zu verschwommenem und verzerrtem Sehen, verminderter Farbwahrnehmung und im Spätstadium zu einem zentralen blinden Fleck führt.

- Typische Symptome einer AMD sind verschwommenes Sehen, verzerrte Linien, verminderte Farbwahrnehmung und im Spätstadium ein dunkler Fleck (Zentralskotom).

- Die Ursachen ergeben sich aus einem Zusammenspiel aus genetischen Faktoren, Alter, oxidativem Stress und Durchblutungsstörungen; Risikofaktoren sind unter anderem Rauchen, ungesunde Ernährung, Bluthochdruck und UV-Strahlung.

- Es gibt zwei Formen: die trockene AMD mit langsamem Verlauf und begrenzten Behandlungsmöglichkeiten sowie die feuchte AMD mit aggressivem Verlauf, die mit VEGF-Hemmern behandelt werden kann.

- Prävention und Früherkennung: Regelmäßige augenärztliche Kontrollen und Selbsttests (Amsler-Gitter) sind entscheidend. Ein gesunder Lebensstil, Rauchverzicht, ausgewogene Ernährung und UV-Schutz können das Risiko zu erkranken senken.

Symptome und klinische Anzeichen

Die AMD beginnt meist schleichend und ohne Schmerzen. Im Frühstadium nehmen viele Betroffene nur unspezifische Veränderungen wahr, zum Beispiel, dass Buchstaben beim Lesen verschwimmen oder Farben weniger intensiv wirken.

Mit Fortschreiten der Erkrankung kommt es zu einer zunehmenden Verschlechterung des zentralen Sehens. Gerade Linien können plötzlich verzerrt erscheinen, Objekte in der Bildmitte verschwinden oder erscheinen als dunkle Schatten.

In fortgeschrittenen Stadien entsteht ein sogenanntes Zentralskotom. Das ist ein dunkler Fleck im Zentrum des Gesichtsfeldes, der das Erkennen von Details nahezu unmöglich macht. Dieser wird durch eine Gesichtsfelduntersuchung festgestellt.

Besonders auffällig ist dabei, dass das äußere Gesichtsfeld, das periphere Sehen, weitgehend erhalten bleibt. Betroffene können sich also im Raum orientieren, ohne jedoch die Uhrzeit auf der Armbanduhr oder die Mimik eines Gegenübers erkennen zu können.

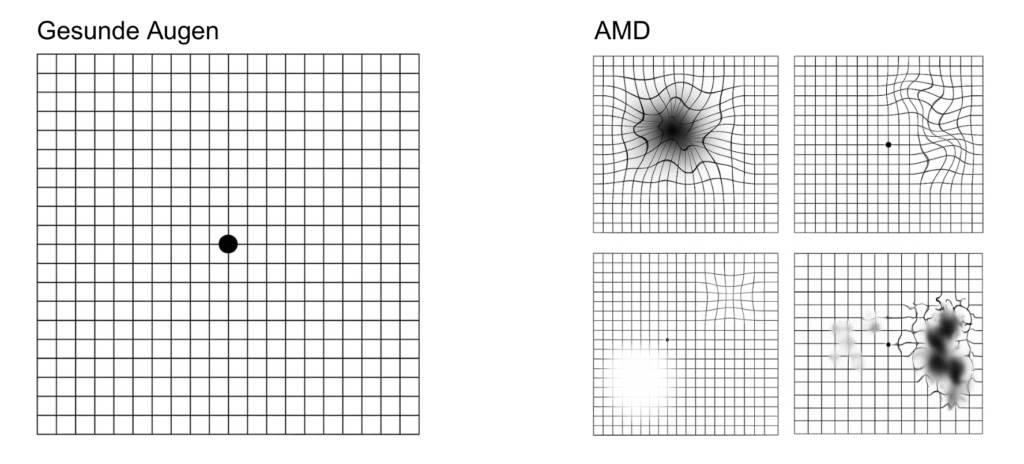

Amsler-Gitter-Test – Selbsttest für Makuladegeneration

Ein einfaches, aber sehr effektives Mittel zur Früherkennung von Makulaveränderungen ist der sogenannte Amsler-Gitter-Test. Dabei handelt es sich um ein Gittermuster aus geraden, sich kreuzenden Linien mit einem Punkt in der Mitte.

Wenn Sie mit einem Auge darauf schauen und dabei eine Unregelmäßigkeit bemerken, zum Beispiel wellige, verzerrte oder unterbrochene Linien, kann dies auf eine beginnende AMD hinweisen.

Auch verschwommene Bereiche oder ein grauer Schatten im Zentrum des Blickfeldes sind verdächtig. Der Test ist leicht zu Hause durchzuführen und sollte regelmäßig wiederholt werden, insbesondere bei familiärer Vorbelastung oder ersten Symptomen.

Ein auffälliges Testergebnis sollte Sie unbedingt dazu veranlassen, umgehend einen Augenarzt aufzusuchen.

Ursachen und Risikofaktoren einer AMD

Die genaue Entstehung der altersbedingten Makuladegeneration ist komplex und bis heute nicht vollständig verstanden. Es handelt sich um ein Zusammenspiel aus genetischen, altersbedingten und umweltbezogenen Faktoren. Es ist sicher, dass bestimmte genetische Veranlagungen das Risiko für die Entwicklung einer AMD erhöhen.

Darüber hinaus spielen auch entzündliche Prozesse, oxidativer Stress und Veränderungen der Gefäßversorgung der Netzhaut eine entscheidende Rolle. Zu den wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren zählen:

- Rauchen, denn es verschlechtert die Durchblutung der Netzhaut

- Unausgewogene Ernährung mit wenig Antioxidantien

- Chronisch erhöhter Blutdruck

- Übergewicht

- Intensive Sonnenlichtexposition über viele Jahre hinweg

- Hoher Cholesterinspiegel

Menschen mit hellem Hauttyp oder blauen Augen gelten als besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlen und sind damit anfälliger für Netzhautschäden im Alter.

Formen der altersabhängigen Makuladegeneration

In der augenärztlichen Praxis unterscheiden wir zwei Hauptformen der AMD: die trockene und die feuchte Form. Beide betreffen die Makula, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihres Verlaufs, ihrer Gefährlichkeit und der Behandlungsmöglichkeiten.

Die trockene AMD tritt deutlich häufiger auf, und zwar in etwa 80 bis 90 Prozent aller Fälle. Sie verläuft langsamer, führt aber ebenfalls zu einem schleichenden Verlust des zentralen Sehens.

Die feuchte AMD hingegen schreitet rasch voran und kann unbehandelt innerhalb kurzer Zeit zu einer schweren Sehbehinderung führen. Sie entsteht meist aus einer zuvor bestehenden trockenen AMD.

Trockene AMD

Die trockene AMD ist durch Ablagerungen unter der Netzhaut, sogenannte Drusen, gekennzeichnet. Diese bestehen aus Lipiden, Proteinen und Zellresten und beeinträchtigen die Stoffwechselprozesse zwischen der Netzhaut und dem darunterliegenden Pigmentepithel.

Im weiteren Verlauf kommt es zu einem allmählichen Absterben der lichtempfindlichen Zellen in der Makula. Die trockene Form ist bislang nicht heilbar. Da sie jedoch vergleichsweise langsam voranschreitet, können viele Betroffene über Jahre hinweg mit einer eingeschränkten, aber ausreichenden Sehfähigkeit leben.

Dennoch sollte sie keineswegs unterschätzt werden, denn in einem fortgeschrittenen Stadium kann auch die trockene AMD zum Verlust des zentralen Sehens führen.

Verlauf einer trockenen AMD

Der Verlauf einer trockenen AMD ist häufig über Jahre stabil oder nur leicht progredient. Betroffene bemerken zunächst Schwierigkeiten beim Lesen kleiner Schrift oder beim Erkennen feiner Details. Farben wirken blasser, Kontraste verschwimmen.

Erst mit dem zunehmenden Abbau der Fotorezeptoren in der Makula kommt es zur Ausbildung eines Zentralskotoms.

Aus der trockenen AMD kann sich jederzeit eine feuchte Form entwickeln. Deshalb ist eine engmaschige Kontrolle durch den Augenarzt wichtig.

Feuchte AMD

Die feuchte AMD ist die aggressivere Verlaufsform. Bei ihr kommt es zur Bildung neuer, krankhafter Blutgefäße unter der Netzhaut. Dieser Prozess wird als Choroidale Neovaskularisation bezeichnet.

Diese Gefäße sind instabil und neigen dazu, Flüssigkeit oder Blut in die Netzhaut abzugeben. Dies führt zu Schwellungen, Narbenbildung und einer schnellen Verschlechterung des zentralen Sehens.

Charakteristisch sind das plötzliche Auftreten von Verzerrungen (Metamorphopsien) und ein rascher Verlust der Sehkraft.

Eine feuchte AMD stellt immer einen augenärztlichen Notfall dar.

Verlauf einer feuchten AMD

Unbehandelt kann die feuchte AMD innerhalb weniger Wochen zu einer massiven Sehverschlechterung führen. Blutungen und Flüssigkeitsansammlungen unter der Netzhaut stören die empfindlichen Schichten der Makula und führen zu einer bleibenden Schädigung.

Das Sehvermögen kann sich von einem auf den anderen Tag dramatisch verschlechtern. Ziel jeder Behandlung ist daher, diese Entwicklung aufzuhalten und das noch vorhandene Sehvermögen möglichst lange zu erhalten.

Wir untersuchen Sie in St. Gallen

Sie nehmen die Symptome einer AMD wahr? Dann handeln Sie frühzeitig. In unserer Praxis in St. Gallen untersuchen wir Ihre Augen sorgfältig und beraten Sie individuell.

Therapie einer AMD

Die Behandlungsmöglichkeiten der AMD richten sich nach der jeweiligen Verlaufsform. Bei der trockenen AMD existiert bislang keine kausale Therapie, während die feuchte Form heute in vielen Fällen erfolgreich behandelt werden kann.

Behandlung der trockenen AMD

Im Vordergrund steht die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs. Eine ausgewogene Ernährung mit reichlich grünem Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und antioxidativ wirksamen Vitaminen wird empfohlen.

Ergänzend können spezielle Nahrungsergänzungsmittel (AREDS-Formel) eingesetzt werden. Diese enthalten unter anderem:

- Vitamin C

- Vitamin E

- Zink

- Kupfer

- Lutein

- Zeaxanthin

Diese Substanzen können das Fortschreiten der trockenen AMD zwar nachweislich verzögern, dennoch sind engmaschige augenärztliche Kontrollen zur Früherkennung einer feuchten AMD unverzichtbar.

Behandlung der feuchten AMD

Die feuchte AMD wird mit sogenannten VEGF-Hemmern behandelt. Das sind Medikamente, die gezielt das Wachstum krankhafter Blutgefäße unterdrücken. Diese Wirkstoffe werden in regelmäßigen Abständen direkt in das Auge injiziert.

Die Therapie kann auf zwei Arten erfolgen:

- PRN-Schema (Pro re nata): Die Injektionen erfolgen zunächst monatlich. Anschließend je nach Bedarf, also nur, wenn bei der Kontrolluntersuchung eine erneute Aktivität festgestellt wird.

- TAE-Schema (Treat and Extend): Hier wird das Intervall zwischen den Behandlungen nach jeder erfolgreichen Injektion schrittweise verlängert, solange keine neuen Krankheitszeichen auftreten.

Beide Schemata haben sich bewährt und ermöglichen es vielen Patienten, über Jahre hinweg ein stabiles Sehvermögen zu erhalten. Entscheidend ist jedoch die konsequente Durchführung der Therapie und die regelmäßige augenärztliche Kontrolle.

Medikamentöse, operative und unterstützende Maßnahmen

Neben den Injektionen können weitere Maßnahmen das Sehen im Alltag erleichtern. Dazu gehören:

- vergrößernde Sehhilfen wie Lupen

- Lesegeräte

- spezielle Brillengläser

- Bildschirmhilfen

Operative Verfahren spielen bei der AMD eine untergeordnete Rolle, können aber in bestimmten Situationen ergänzend eingesetzt werden, z. B. zur Entfernung von Blutungen oder Narbengewebe.

Neue Therapieansätze

Die Forschung entwickelt laufend neue Ansätze zur Behandlung der AMD. Gentherapien, Stammzelltransplantationen oder Medikamente mit verlängerter Wirkdauer befinden sich aktuell in klinischen Studien.

Auch Kombinationstherapien und personalisierte Behandlungsstrategien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklungen geben berechtigten Anlass zur Hoffnung, doch bis zur breiten Anwendung vergehen noch einige Jahre.

Diagnostik und Früherkennung

Der Krankheitsverlauf lässt sich besser beeinflussen, wenn die AMD früh erkannt wird. In der augenärztlichen Praxis kommen moderne bildgebende Verfahren wie die optische Kohärenztomographie (OCT) oder die Fluoreszenzangiographie zum Einsatz. Sie ermöglichen eine genaue Beurteilung der Netzhautschichten und der Blutversorgung.

Ergänzend erfolgen eine Visusprüfung, der Amsler-Gitter-Test, die Beurteilung des Augenhintergrundes mit dem Augenspiegel sowie ggf. Gesichtsfelduntersuchungen. Risikopatienten sollten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.

Welche präventiven Maßnahmen können ergriffen werden?

Auch wenn sich eine AMD nicht in jedem Fall verhindern lässt, können Sie durch Ihr eigenes Verhalten viel zu einem gesunden Augenleben im Alter beitragen.

Möglichkeiten zur Senkung des AMD-Risikos

Hören Sie mit dem Rauchen auf. Das Nikotin schädigt die feinen Gefäße der Netzhaut. Ernähren Sie sich ausgewogen, mit einem hohen Anteil an Obst, Gemüse und Fisch. Achten Sie auf Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit: Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte sollten konsequent behandelt werden.

Tragen Sie bei starker Sonneneinstrahlung eine hochwertige Sonnenbrille mit UV-Schutz, um Ihre Netzhaut vor schädlicher Strahlung zu schützen. Und nicht zuletzt: Nehmen Sie regelmäßig augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen wahr, insbesondere, wenn es in Ihrer Familie bereits Fälle von AMD gegeben hat.

Epidemiologie – Häufigkeit und Bedeutung im Alter

Die altersabhängige Makuladegeneration ist keine seltene Erkrankung: Rund 20 bis 30 Prozent der Menschen über 65 Jahre weisen frühe Veränderungen der Makula auf.

Bei etwa 10 bis 15 Prozent entwickelt sich im Laufe der Zeit eine behandlungsbedürftige Form. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung nimmt auch die Häufigkeit dieser Erkrankung weiter zu.